こちらの記事は薬剤師および医療関係者向けに書かれた記事です。

特定薬剤管理指導加算(ハイリスク加算)の算定要件を満たす方法をご紹介します。

実は、薬わかるの指導せんを活用すれば、算定できるだけでなく患者さんにも満足してもらえる。

「そんな方法があるわけない?」

これがあるんですよ!

すべて指導せんが解決してくれます。

算定条件の全文です。

特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、所定点数に10点を加算する

厚生労働省より抜粋

※平成28年度調剤報酬改定で点数が

4点から10点へ上がりました。

1.DO処方算定は難しい

平成28年度調剤報酬改定で新しく以下の文言が追加されています。

DO処方でハイリスク加算を算定するには、服薬指導を充実させて薬歴をくわしく書く必要がある。

薬歴が毎回「低血糖なし」だけでは確実に個別指導で叩かれます。

追加文言です。

従来と同一の処方内容にもかかわらず当該加算を継続して算定する場合には、特に指導が必要な内容を重点的に行い、その内容を薬剤服用歴の記録に記載すること。

厚生労働省より抜粋

1-1.こんな服薬指導はダメ

半年以上同じ薬を飲んでいるDO処方の患者に、こんな経験はありませんか?

その結果、薬歴はこうなる。

| 薬歴 |

|---|

| S : 体調はかわりない |

| O : 前回DO,残薬なし、低血糖(-) |

| A : コンプライアンス良好、継続指導 |

| P : ひきつづき飲み忘れなく服用する |

断言できます!

ハイリスク加算は確実に算定できない

2.過去ではなく、未来が重要

過去について質問をしても、DO処方の患者では問題を見つけにくい。

実は、未来に起こりえる問題を提起して服薬指導をすることで解決できます!

もちろん過去についてオープンクエスションやクローズドクエスションをすることは大切ですが、経験上ほとんどの患者さんが「ない」と答えていませんか?

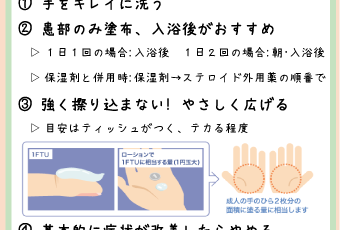

- 副作用と対処方法

- 病気を改善させる習慣

- 合併症の発見方法

- 検査結果の意味

- 飲み忘れ時の対応方法

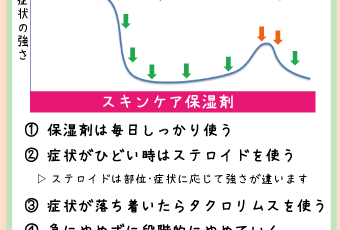

副作用がでているか聞くことも大切ですが、未来起こりえる副作用について問題提起し、その対応方法を服薬指導してみてはどうでしょうか?

「シックディはご存知でしょうか?風邪で体調が悪いときは、合併症になるリスクが上がります。こんなときは、この指導せんのように対応するといいですよ。」

こちらの記事も役に立ちます!

運動療法、食事療法について服薬指導します。

「~していますか?」と聞いても95%してませんと言われます。

「こんな方法がありますよ。良かったら参考にしてください!」

くらいサラッといいきることがポイントです。

糖尿病の食事療法だとこんな方法があります。良かったらできそうなコトからやってみてください。

こちらの記事も役に立ちます!

未来起こりえる合併症のリスクと早期発見の方法について服薬指導します。

「合併症の初期症状はありませんか?」ではなく「こんな合併症があるので、たまには専門医を受診してくださいね。」みたいなかんじです。

「最近、眼科にいきましたか?実は糖尿病網膜症という合併症があります。これは、症状がでないあいだに進行しやすい病気なので定期的に眼科にいくことをおすすめします。」

検査数値の目標を確認します。

なぜこの数値まで下げる必要があるのか服薬指導することで、患者さんも検査値に興味を持ち始めます。

「HbA1cの目標値は聞いていますか?この数値を超えると合併症のリスクが上がるのでもう少し落としたいところですね。」

飲み忘れを聞くよりも、飲み忘れた時の対応方法を服薬指導してみてはいかがでしょうか?

薬それぞれに飲み忘れたときの対応方法は違うため、できれば指導せんを使い、残るかたちで服薬指導をするほうがいいでしょう。

こちらのお薬を忘れたときは食後すぐなら飲んでも大丈夫です。食後30分程度経っていたらお薬は飲まないでください。

3.対象薬剤の一覧について

対象薬剤に含まれる医薬品でもハイリスク疾患として使われていない場合は、特定薬剤管理指導加算を算定できません。

3-1.算定不可の場合

高血圧へのβ遮断薬・不眠、肩こりに対するデパスなどはハイリスク疾患とは別の用途で使われています。

このような場合は算定できないので注意しましょう!

デパス(エチゾラム)はハイリスク疾患以外の用途で使われるコトが多いため、算定から除外したほうが無難だと考えます。

- 抗悪性腫瘍剤・免疫抑制剤・不整脈用剤

- 抗てんかん剤・血液凝固阻止剤(一部不可)

- ジギタリス製剤・テオフィリン製剤・精神神経用剤

- カリウム製剤(注射薬に限る)・抗HIV薬

- 糖尿病用剤・膵臓ホルモン剤

3-2.算定可能なら指導せん

言葉でつべこべ説明するよりも、指導せんを見せながら服薬指導をすることで患者は興味を持って聞いてくれます。

疾患別に指導せんをまとめているので、ぜひご活用ください!

薬歴の書き方例もご紹介しています。

疾患別の指導せん一覧はコチラへ

4.まとめ

DO処方の患者には、未来起こりえることを指導せんで服薬指導する!

天才物理学者のアインシュタインもこう語っています。

「知識人は問題を解決し、天才は問題を未然に防ぐ。」と