調剤技術料がドンドン下がっていく。

薬局経営者としては厳しい時代だ!

「処方せん枚数が減ってきた」

「調剤だけでは今後が不安だ」

そんな経営の悩みをもつあなたにお伝えしたい!

調剤以外の売り上げを確実に上げる方法がある。

1.健康食品・サプリメントを知る

調剤以外の売上を上げるには、健康食品の市場状況・健康ブームを知る必要がある。

1-1.健康食品の市場規模

健康食品・サプリメントの市場規模は約1兆5000億円!

男性のほうが購買意欲が高く、60代以降の50%が何らかの健康食品を摂っている。

OTCの市場規模が約8000億円なので、健康食品がいかに大きな市場であるか分かるはずだ。

これだけのお金を投資しても、利益が回収できている。

1-2.健康ブームにのる

薬の知識だけでなく、健康ブームを把握して適切なアドバイスができる薬剤師ってステキですよね。最近の流行トップ3くらい知っておこう!

- ロカボ(低糖質食)

- スーパーフード

- もち麦・全粒粉

ご飯・パンなどの炭水化物を控えめに、肉・魚などのタンパク質・脂質をたっぷり摂る低糖質食をロカボと呼ぶ。

ダイエット効果だけでなく、食後高血糖を抑える効果もあるので、糖尿病の患者数が多い薬局におすすめ!

ライザップの影響もあり、ロカボ市場は約3500億円のスゴい市場規模に拡大しています。

あなたもロカボでダイエットしてみよう!

アサイー・マカ・チアシード・ココナッツなど、栄養素が豊富で抗酸化力に優れた自然食品をスーパーフードと呼びます。

特にチアシードは人気が高いので、知識くらいはもっておこう!

チアシードとは南米原産のシソ科の種子で、奇跡の食品と呼ばれている。

食物繊維・αリノレン酸・ミネラルが豊富のため、ダイエット効果や美肌・生活習慣病の改善が期待されています。

話題のチアシードを試してみる

白米にもち麦を加える、パンを全粒粉に変えるだけで食物繊維が20倍以上に増える。

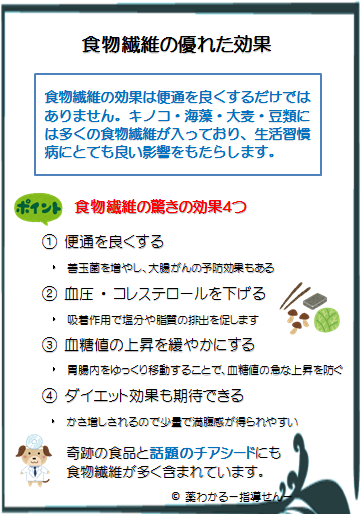

健康における最重要キーワードは「食物繊維」です。

血糖値の上昇を緩やかに、コレステロールを抑えて、塩分の排出を促し、便秘の改善にも役立つ!生活習慣病の改善には主食アレンジが大切です。

主食をもち麦にして簡単ダイエット生活

2.売上を伸ばすターゲッティング戦略

あなたの薬局には、すでに何らかの悩みを抱えた患者が来ています。

どんな悩みかは処方せんから容易に推測できますよね。

2-1.市場は目の前にある

イオンのように多面的に商品を展開する必要はない!

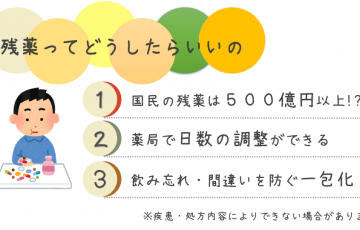

薬局だからとOTCの商品数を増やしても売れない。

悩みを解決するための商品こそ、あなたの薬局の売上を上げるターゲット商品だ!

眼を凝らせば、すでに目の前に市場はある。

2-2.悩みに応じた商品戦略

年齢層・地域・診療科別に患者の悩みは違ってくる。

あなたの薬局で最も多い層にアピールできる商品がベスト!

皮膚科の門前なら保湿クリームの効果を上げる入浴剤や、ニキビケアのための洗顔剤などがよく売れる。

病気の改善を早める商品を選定していけば良い

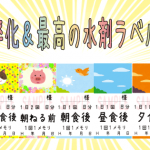

3.服薬指導と商品の絡め方

いくつか質問をしながら指導せん・パンフレットを使って病気を早く治す方法を指導していく。

商品名ではなく、栄養素単位でアプローチするのがコツ!

話法例

ところで、◯◯さんは普段の食生活で食物繊維は十分に摂れていますか?

このようなサプリメントで食物繊維を補うこともできます。

ただ、血糖値を抑える効果は食事中に食物繊維をとらないと、あまり期待出来ないんですよ。

どちらか試してみますか?

3-1.売ろうとしないこと

売りたい気持ちが前面に出てしまうと営業されているみたいで、患者さんはイヤな気持ちになってしまう。

売りたいオーラはなくして、患者さんの健康のために提案するお役立ちの精神が大切です。

他で買われてもOKくらいの気持ちでいこう!

4.待合室に仕掛けをつくる

調剤の10分程度の待ち時間を利用して患者が教育されるような仕掛けをつくる。

薬剤師からのトドメの一言で購入意欲はグッと高まること間違いなし!

4-1.ブック大作戦

例えば、スーパーフードを特集した雑誌を待合室におく。

患者が手にとって読み進めたとき、目の前にチアシードが売っていたら衝動買いするかもしれません。

4-2.テレビ大作戦

待合室にテレビをおいて、もち麦の特番を放映します。

隣にもち麦が売っていたら、気になって手に取りたくなります。

ターゲット商品に合わせたネタを探してみよう!

4-3.投薬カウンター大作戦

食物繊維の素晴らしさについて服薬指導をしているとき、チラッと横を見たら「食物繊維タップリ」と書かれた商品が目にとまる。

500円程度の商品が衝動買いを誘えるのでおすすめです。

5.まとめ

これからの薬局の売上を支える第2の矢!

健康食品を開拓していこう。

そんなあなたにドラッカーの言葉を贈りたい。

「自ら未来をつくることにはリスクがともなう。しかし、自ら未来を創ろうとしないことのほうがリスクは大きい。」

診療科に合わせたターゲット商品があなたの薬局を救う一手になるだろう。